ある日の娘からの問題提起

「育ちがいいって何、概念が分からない」(原文ママ)ある日、娘からLINEが来ました。

育ちがいい?定義を考えたことが無かったですが、自分なりに考え、

「お金があるとかないとかではなく、しつけやマナー、相手の立場気持ちを考えられるような教育がしっかりされており、その人の発言や、行動、思考に、にじみ出るのが育ちの良さであろう。お金持ちだったり、親の社会的地位が高かったりということだけで育ちが良くなるわけではない。

また、本人に非が無くても、貧困な家庭に育ったり、親が無教養な人間だったり、人としての教養を得られない家庭に生まれたりすると、環境的に育ちの悪さが身についてしまう本人にはどうしようもないケースもある。

こんな回答をしました。

しかし、それから気になっていろいろ考えだしました。(いつもの癖)同じ家庭に育っても、全員「育ちがいい」と言われるような人格に育つとは限らない。また、環境に恵まれなくても品格を感じさせる方もおられます。考え出すと難しい・・・。

育ちの良さを構成する2つの側面

育ちの良さには、「教養」「人格」の2つの側面があると思います。茶道、華道、書道、バレエ、学歴、マナーなどの「教養」面、大きな音を出さない、汚い食べ方をしないなど、回りの人に不快感を与えないように配慮する姿勢、悪口、うわさ話などを言わない、常に公平で誰にでも優しい、温和な雰囲気や語り口で物腰が柔らかい、素直でうそをつかないなど、挙げればキリがありませんが「人格」面。

どちらかを持っていても、片方が欠けていれば「育ちのいい人」の称号は与えられないのではないか、と思います。

マナーを知っていても、相手に押し付けマウントを取ったり、恥をかかせるのはマナー違反、相手のミスにさらりと合わせる気遣いができてこそ、マナーなのでしょう。ちなみに僕はスプーンとフォークの置き方、忘れました。お焼香も目を高速で動かして他の人の作法を盗み見して乗り切ります。

年下にも敬語を使う人は、相手との距離感を大切にし、相手を敬い、品格がある傾向にある、と書いてあるじゃないですか!僕は「年下にも敬語男」ですから、ちょっと鼻の穴が広がったのですが、別の記事で「自信がない」「卑屈」「プライドがない」「何か心理的に抱えている」とボロクソ書かれており、鼻の穴は縮みました。育ちがいいというのを簡単に論じてはいけないぞこれは。

「自分のためではなく相手のために知識や教養や振舞いや言葉遣いを学び、それをさりげなく披露できる人」としておきます。一旦。

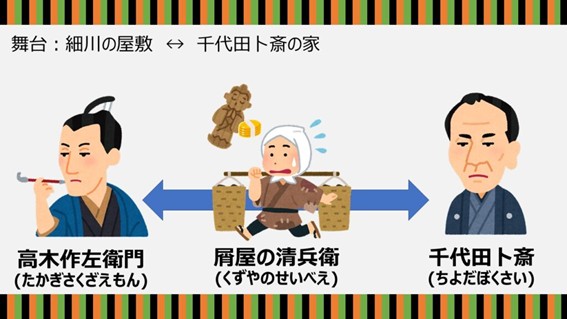

井戸の茶碗

僕が好きな落語の演目に「井戸の茶碗」という話があります。中でも柳家喬太郎さんの井戸の茶碗が一番好きです。Youtubeでアップされていますので、是非一度ご覧ください。落語のイメージが変わると思います。

この演目に登場するのは、屑屋の正直清兵衛、清兵衛を呼び止めた身なりは悪いが若く美しい娘、娘さんの父親で浪人の千代田卜斎(ぼくさい)、千代田が清兵衛に売った仏像を買った 細川家家臣の若い武士 高木佐久左衛門です。

「正直清兵衛」というあだ名の屑屋の清兵衛は、いつものように町中を歩いて商いしていると、身なりは粗末だが品のある若い娘に呼び止められる。裏長屋へ入っていくとそこには娘の父親がいて、千代田卜斎と名乗る。もとは武家の出だが、訳あって年頃の娘と貧しい二人暮らしをしているとのこと。仏像を買って欲しいと言われるが、目利きに自信がない清兵衛は、安値で買ったらあなたに迷惑をかけるからと正直に断る。しかしその正直さを千代田が気に入りお願いされるので、じゃあ儲けの半分をあなたに差し上げますと約束して仏像を200文で引き取ることに。

清兵衛が仏像を籠に入れて歩いていると、目黒白金の細川屋敷の長屋下で高木佐久左衛門に声をかけられる。高木は清兵衛を屋敷に招き入れ、この仏像は千代田が生活困窮の末手放した仏像であること、更に200文で買ったこと、もうけを半分づつにすることなど話す清兵衛に、正直さを気に入った高木は300文で仏像を買う。

高木が仏像を磨いていると、台座の下から25両包みが2つ、50両の小判がポロリと落ちてくる。売り主である千代田氏に直接返してもいいが、こちらは細川藩に仕える若い侍、浪人の身となり生活も苦しい千代田氏に嫌な思いをさせるかもしれない。ということで、清兵衛を呼び千代田氏へ50両を返してきて欲しいと託す。

清兵衛が千代田の所へ50両持っていくと、先祖がいざという時のため用意してくれた50両が入った仏像を売ってしまったのは不徳の致すところ、そして売ったものの中から出てきたものは買い主のもの、高木氏に返してきて欲しいと言われる。また持っていくと高木も金で金が買えるわけがない、もう一度行ってこい!と言い、千代田もなぜ持ち帰った?受け取らぬというならば刀にかけても!ということで、どちらに行っても受け取らぬ!返してこい!ということになり、清兵衛は行ったり来たり。

商売にならないということで、清兵衛が長屋の大家さんに相談した所、ここまで頑張った清兵衛に10両、残りを折半でどうかと案を出す。大家の差配に高木は敬意を表し受け取るが、それでもと受け入れない千代田に、「何でもいいから一つ、高木氏に差し上げてください」ということになり、千代田は父の形見でお茶を飲むのに使っていた茶碗を渡し一件落着。

この話を聞いた細川の殿様が「気持ちのいい話、いい部下を持った、茶碗と共にお目通りを許す」ということで、高木は茶碗と共に御前へ。その茶碗を見るなり殿様の顔つきが変わり、目利きを呼び調べさせたところ、朝鮮半島で作られた名器「井戸の茶碗」という世に二つとない名器だと告げる。殿様は300両でこの茶碗を買い取ることに。

300両を目の前に置き困った高木は、また清兵衛を呼び、先例に倣って半分の150両を頂戴する、150両を千代田氏へ持って行って欲しいと託すことに。

頑固な千代田は、案の定受け取れぬと言うが、清兵衛の「でしたら、また何か差し上げてください」との言葉にしばらく考えたのち、「清兵衛、高木氏はお一人身か?高木氏の誠実な人柄は申し分ない、娘には武士の妻として一通りのことは仕込んである、高木氏が了承してくれるなら、結婚の支度金としてこの150両を頂戴しよう」と言う。

高木のもとを訪ねた清兵衛が先の話を伝えると、高木も「千代田氏のご息女ならば間違いあるまい、年貢を納めるか!」と快諾。

清兵衛「器量よしの娘さんです。今は裏長屋で粗末な姿で燻っておられますが、こちらへ連れてきて磨いてごらんなさい、見違えるように美しい女性になりますよ。」

高木「いや、磨くのはよそう、また小判が出るといけない」

娘さんの人権はないのかとかは置いといて(江戸時代ですので)、下げ(落ち)が好きで繰り返し聞いている演目です。

改めて考えてみると、身分や、今の境遇に関わらず育ちがいい人がたくさん出てくる話だから気持ちがいいのかなと思いました。